The A-Series, Pt. 5

Mittlerweile büße ich wahrscheinlich schon die Sünden anderer Leute ab.

So scheint es mir zumindest an diesem fünften August-Pilgertag, als wir nach einem äußerst frühen Frühstück (unsichtbare Angestellte haben im Stiftskeller ein Buffet aufgebaut, sich aber dann wahrscheinlich noch einmal zum Schlafen hingelegt, weil es nicht einmal sieben Uhr ist, als wir auftauchen) durchs menschenleere Stift St. Florian gehen, uns noch einmal an den prächtigen Gängen und Treppen erfreuen, um dann das Stiftsgelände durch den Hintereingang zu verlassen. Eine scharfe Kurve, ein Stück den Hügel hinauf, und schon sehen wir das Stift von oben …

… wohingegen sich in der anderen Richtung eine täuschend (warum täuschend, das wird sich später noch zeigen) schöne Landschaft erstreckt.

An religiösen Gedenkstätten und Marterln – denen begegnet man auf dem Jakobsweg wirklich oft, und das ist auch gut so – vorbei erreichen wir einen Waldweg, den wir bergab gehen. Und dann heißt es wieder Straßen, Ortschaften etc. pp., das kennen wir ja schon. Vor einer Kreuzung haben wir den Eindruck, dass es jetzt eigentlich rechts bergauf gehen müsste, das sagen auch unsere klugen Bücher.

Bestätigt wird dieser Eindruck erst durch dieses unscheinbare Pickerl (unten links) auf einer Leitplanke, das uns zwischen Waldrand und Acker bergauf weist, auf einer Route, die vielleicht einmal ein Weg war, es aber mittlerweile garantiert nicht mehr ist. Aber egal – wir erreichen so wieder den Anton-Bruckner-Symphoniewanderweg, den wir bereits nach Verlassen von St. Florian beschritten haben.

Nach einem kurzen Schotterweg biegen wir in eine angenehme, schattige Waldstraße ein, die so gut wie nicht befahren ist und relativ eben dahingeht.

Dabei kommen wir immer wieder an Stationen des Symphoniewanderwegs vorbei, erfahren dort einiges über Anton Bruckner und sein Werk, dürfen sogar selber Geräusche machen, die sich bei Einsatz kundiger Hände eventuell wie Musik anhören würden. Aber so manches Komponistenwissen bleibt mir verwehrt, weil man dazu eine App braucht. Heutzutage braucht man ja für alles eine App, wahrscheinlich bald sogar zum Zähneputzen; die Fernsteuerung des Volkes funktioniert immer besser. Daß man als Nicht-Smartphone-Junkie, der zum Beispiel auf den Weg schaut, um weiterzukommen, und zum Himmel, wenn er das Wetter einschätzen will (statt auf eine Deppen-App!!!), von so manchem ausgeschlossen ist, muss einen nicht traurig machen. Wahrscheinlich versäumt man eh nix. Und wenn doch, dann erfahre ich gottlob nichts davon.

Nach Verlassen der besagten Waldstraße geht es ein Stück zwischen Bäumen bergab und dann wieder auf besonnten Feldwegen weiter.

Der Mais wächst hoch und überragt sogar meine überragende Frau.

Schließlich kommen wir in Ansfelden an, dem Geburtsort Bruckners, wo sich auch das Anton Bruckner Centrum (ABC) und das „Himmelreich“ – ein Haus am Wegesrand, das den Passanten mit allerlei Sehens- und Denkwürdigkeiten konfrontiert – befinden. Dort steht beispielsweise dieser schöne Spruch, der mich ernsthaft überlegen lässt, wie lange ich bei der Hitze noch büßen will …

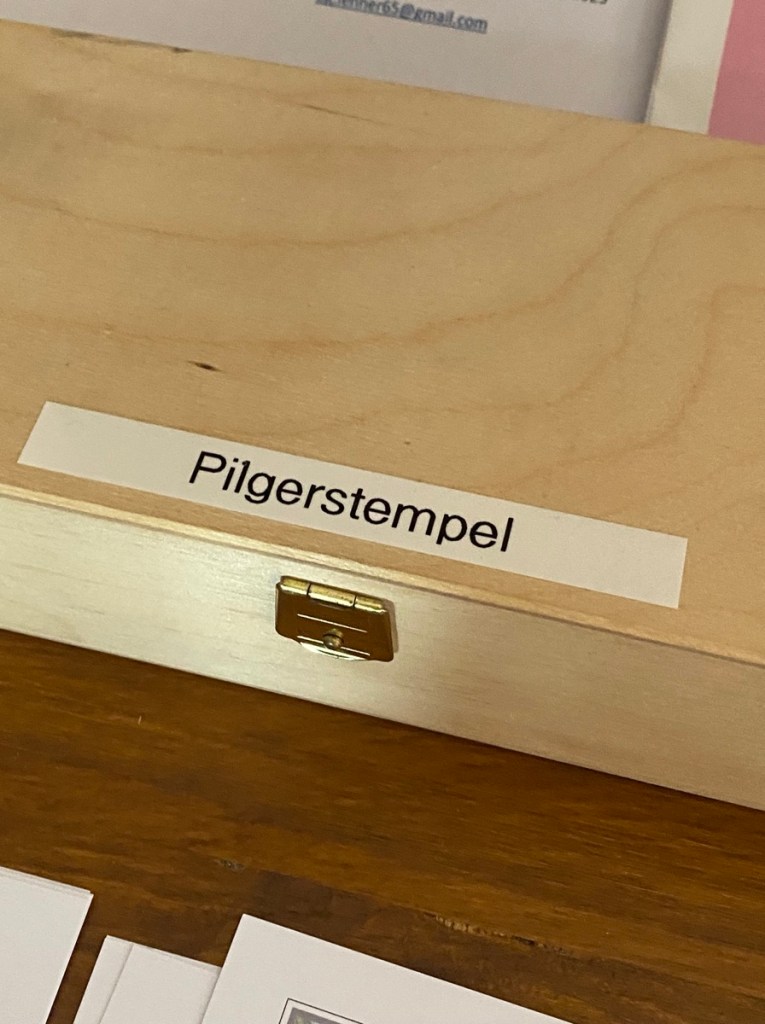

In der Pfarrkirche von Ansfelden erwartet uns eine schöne Holzkiste mit der Aufschrift „Pilgerstempel“, die große Erwartungen weckt. Aber wie so oft in derartigen Fällen werden die Erwartungen enttäuscht, weil sich in der Schachtel kein Stempel befindet, sondern nur ausgeschnittene Papierstückln mit dem Stempelabdruck darauf, den man dann in sein Pilgerbuch einkleben darf. Wer bastelt mit?

Wahrscheinlich haben gewissenlose Jakobswegpilgerbanditen alle paar Tage einen Stempel gestohlen – die Leut’ tragen ja alles weg, was nicht angenagelt ist. Überhaupt wird das ganze Stempelunwesen garantiert in spätestens ein paar Jahren durch eine App ersetzt, damit man den digitalen Stempel in seine digitale ID aufnehmen und gleich „auf Insta posten“ kann. Habe ich schon erwähnt, dass es Sünden gibt, die mich nichts angehen und für die ich nicht büßen will, weil es eindeutig die Sünden blöder und banaler Menschen sind …? Nein? Dann sage ich es auch jetzt nicht.

Ansfelden liegt schnell wieder hinter uns. Wir gehen dann durch die paar Häuser von Kremsdorf, kommen wieder auf eine größere Straße und sehen bald das Schild „Gasthof Hotel Stockinger“ vor uns. Grund genug zum Einkehren und Hollersodatrinken, gleich zwei große Gläser für jeden, weil der Flüssigkeitsverlust ohnehin schlimm genug ist. Der freundliche Wirt kommt kurz her und plaudert mit uns, auch über den Pilgerweg. Jetzt geht’s noch eine Zeitlang auf Asphalt weiter, sagt er, aber wenn wir dann zur Traun kommen, führt der Weg durch den Auwald.

Vorher kommt aber noch eine Odyssee durch verlassene Gassen, an Lärmschutzwänden entlang, durch Auto- und Eisenbahnunterführungen. Und dann …

… Haid. Was soll man zu Haid sagen? Einst hat man es als Barackensiedlung für Heimatvertriebene errichtet, dann wurden die Baracken zu Betonbaracken, dann baute man die Autobahnkirche (Bild links unten). Dieser Turm ist – nebst zahlreichen Ikea-, Baumarkt- und anderen Schildern – auch schon das einzige, was man als Westautobahnreisender von Haid sieht. Und das ist gut so. Wir eilen durch das „Zentrum“ des unglücklichen Ortes und stellen fest, dass wir uns mitten im Kolonialgebiet befinden, wo die Einheimischen-wäre-zuviel-gesagt ihre Tage tiefenentspannt vor ihren Lokalen und Geschäften verbringen und uns misstrauische Blicke zuwerfen. Die Stimmung ist so deprimierend, dass wir es sogar verabsäumen, die Straßenseite zu der geistlichen Bausünde hinüberzuwechseln, um zu schauen, ob wir dort einen Autobahnkirchenstempel kriegen. Nur weg hier!

Nach Überqueren einer Hochfrequenz-Lastautopiste sehen wir, dass die Jetzt-sind-sie-halt-da-Einheimischen von so übler Gesinnung sind, dass sie sogar das harmlose Jakobswegpickerl mit Farbe überschmieren (Bild unten Mitte). An Industrie- und Sozialbauten vorbei erreichen wir endlich das Ortsende, wo sich der Asphalt zu einer Schotterstraße wandelt.

Die führt schier endlos dahin, bis zur Häusergruppe mit dem erbaulichen Namen Hasenufer, und von dort aus geht’s die ebenfalls nicht endenwollende Kraftwerksstraße entlang, wo sogar die Schlangen zu erschöpft zur schnellen Flucht sind. Aber das Kraftwerk, zu dem die Straße führt, staut die Traun, und dort erwartet uns die versprochene schattige Traunau. Vor der Kraftwerksbrücke noch schnell eine kleine Jause, dann übers Wasser … und dann …

Man glaubt, nach Haid kann es nicht schlimmer kommen. Weit gefehlt.

Auf dem Bild unten sehen Sie den Weg an der Traun. Keine Au in Sicht. Kein Baum. Kein Schatten. Nur beschwerlicher Schotterweg. In der Mittagssonne.

Wir wechseln also auf den Weg unterhalb des Damms, der – natürlich – asphaltiert und in erster Linie ein Radweg ist. Und der schaut so aus wie auf dem Bild unten. Schnurgerade. Schatten hat man nur, wenn man auf allen vieren am linken Wegesrand entlangkrabbelt. Ich blicke zu Boden, gehe ein paar Minuten vor mich hin, blicke wieder auf. Der Weg schaut noch immer genauso aus. Und das ungefähr neun Kilometer lang.

Da ich den physischen und psychischen Zusammenbruch nahen fühle, geleitet mich die wohlmeinende Gattin zu einer Wiese am Wegesrand, wo ich durch eine mittellange Pause den nahenden Exitus wieder ein paar Schritte zurückdrängen kann. Auf der Todesstrecke rasen einstweilen immer mehr Radfahrer hin und her, einer davon – bis auf eine kurze Hose nackt, zutätowiert und mit baumelnden Männerbrüsten (der Mensch soll nicht nackend sein) – taucht sogar zweimal auf. Aber vielleicht habe ich den auch nur halluziniert. Ich würde hier und jetzt den Pilgermarsch aufgeben, aber wer soll mich hier aufsammeln? Rettungsradfahrer vielleicht?

Katharina sieht auf dem Handy parallel verlaufende Wege, die tatsächlich durch ein Stück Auwald und an Teichen vorbeiführen. Das bringt ein wenig Erleichterung, und irgendwann ist auch der Horror-Radweg zu Ende bzw. wandelt sich zu einer etwas breiteren Horrorstraße …

… über die wir schließlich zur Fischerkapelle von Marchtrenk gelangen. Aber hier ist das Drama noch nicht zu Ende, wir müssen nämlich noch zwei Kilometer durch den Ort, um das Hotel zu erreichen, in dem wir ein Zimmer gebucht haben. Wir treffen dort um 16.15 Uhr ein, nach fast 30 Kilometer Fußmarsch und bei einer Temperatur von mindestens 32 Grad im fiktiven Schatten.

Das Hotel Fischer, soviel sei gesagt, ist erstklassig. Zwar nicht unbedingt für zerlumpte Wanderer wie uns geeignet, sondern eher für Geschäftsreisende, mehr so Lounge mit gedämpfter Beleuchtung, aber schon auf den ersten Blick edel und erfreulicherweise auch nicht teurer als die Unterkünfte der letzten paar Tage. Wir schleppen uns zur Rezeption, wo eine Sylphe mit Instagram-Frisur, Instagram-Make-up, Instagram-Nägeln und Instagram-Stimmchen hinter der Buddel auftaucht und uns aus leeren Augen anstarrt. Ich gebe an, ein Zimmer reserviert zu haben, sie konsultiert den Computer und findet uns schließlich.

Die Routine schaltet sich ein. Ich soll bitte was ausfüllen (obwohl ich beim Bestellen online schon sämtliche Daten preisgegeben habe, bis hin zum Mädchennamen meiner seligen Oma). Sie hält mir ein Tablet hin, auf dem ich ankreuzen und unterschreiben soll. Da mir der Schweiß in Strömen herunterrinnt und mein Finger so nass ist, dass der Bildschirm mich nicht wahrnehmen kann, bitte ich die Liebste, ihre Kraxen drunterzusetzen. Erledigt. Jetzt will das Stimmchen, dass ich gleich zahle. Von mir aus. Mit Bargeld hat sie nicht gerechnet, also versucht sie so lange, an die Handkassa des Hauses zu gelangen, dass ich ihr schließlich sage, sie soll die paar Kreuzer Wechselgeld behalten. Aber dann …

Stellen Sie sich einmal vor, Sie würden in einem Hotel an der Rezeption arbeiten. Vor Ihnen steht ein Paar, das total verschwitzt ist, Wanderschuhe anhat und voluminöse Rucksäcke trägt. Was tun Sie in diesem Fall? Richtig: Sie fragen die beiden „Sind Sie mit dem Auto da?“

Wir sind fassungslos und müssen uns das Lachen verbeißen (so wie der junge Gast im Anzug, der hinter uns auf was wartet). Am liebsten würde ich antworten: „Ja, des hamma im Rucksack“, aber damit würde ich die Sylphe (haben Sie schon bei Google nachgeschaut?) nur noch mehr verwirren, also lasse ich mich nur zu einem „Nein, wir sind zu Fuß gekommen“ hinreißen. Der Blick ändert sich nicht.

Wir beziehen unser herrlich klimatisiertes Zimmer, duschen die Schmach von uns ab, genießen danach ein wunderbares Abendessen im Gastgarten – und fallen dann in die Betten. Trotz meines Aufhörwillens vom Nachmittag bin ich mittlerweile wieder bereit, morgen weiterzuwandern.

Doch dann sehe ich beim Aufwachen diese verräterischen Spuren auf dem Leintuch:

Ich ziehe das Blasenpflaster vom linken Fuß, oberhalb der Ferse, und es zeigt sich eine Misere aus Blut und Eiter. Also Ende. Ich muss die Pilgerei an dieser Stelle abbrechen. Nach dem Frühstück (so ein unglaublich opulentes Frühstückbuffet haben Sie möglicherweise noch nie gesehen …) packen wir uns zusammen, verabschieden uns voneinander, weil Katharina noch zwei Tage weitergehen will, und hatschen zum Hoteleingang. An der Rezeption steht diesmal eine nette Dame (vielleicht die Chefin?) und ersucht einen netten Herrn gleich neben ihr (vielleicht den Chef?), mich mit dem Auto zum Bahnhof zu bringen. Ich hätte es zwar zu Fuß versucht, freue mich aber sehr, dass ich mir diese Noch-zwei-Kilometer ersparen kann. Also auf nach Wien, erst nach Hause und dann zum Doktor, damit er mir den Fuß verarztet.

Nach dieser 16. Etappe weiß ich wirklich nicht, ob ich auf dem österreichischen Jakobsweg weiterpilgern will und werde. Schließlich habe ich ja ganz am Anfang, in Wolfsthal, ins Pilgerbuch geschrieben „Probier ma’s“. Und probiert habe ich es. Sicher weiß ich nur, dass ich NIE MEHR zu den Hundstagen im August, bei mehr als 30 Grad, eine Wanderung egal welcher Länge antreten werde.

Vielleicht wollte mir der liebe Gott mit der aufgeplatzten Blase am Fuß auch nur sagen: „Schon gut, du kannst aufhören. Ich hab’ gesehen, dass du es gut gemeint hast.“ Ich weiß es nicht, weil ich ja nicht der Don Camillo bin. Ich weiß nur, dass ich das Trauma dieser fünf Tage (und für mich war es wegen der Sonne wirklich traumatisierend, auch wenn ich nie geglaubt hätte, dass ich diesen Ausdruck einmal auf mich anwenden werde) durch die Berichte auf diesen Seiten abgebaut habe.

Weil das Schreiben für mich eben das ist, was für andere Leute das Pilgern ist. Und das habe ich viel zu lange nicht mehr gewusst … (ph)

Ein Gedanke zu “Antons App”